Ce qu’ils en disent…

La dernière très forte impression de lecture que j’ai ressentie m’a été causée, il y a sept ou huit ans, par Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, où la vertu romanesque resurgissait intacte et neuve dans un domaine complétement inattendu.

Julien Gracq

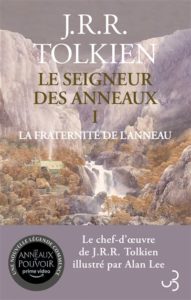

TOME 1 – La fraternité de l’anneau

[LIBREL.BE] Dans un paisible village du Comté, le jeune Frodon est sur le point de recevoir un cadeau qui changera sa vie à jamais : l’Anneau de Pouvoir. Forgé par Sauron au coeur de la Montagne du Feu, on le croyait perdu depuis qu’un homme le lui avait arraché avant de le chasser hors du monde. À présent, de noirs présages s’étendent à nouveau sur la Terre du Milieu, les créatures maléfiques se multiplient et, dans les Montagnes de Brume, les Orques traquent les Nains. L’ennemi veut récupérer son bien afin de dominer le monde ; l’OEil de Sauron est désormais pointé sur le Comté. Heureusement Gandalf les a devancés. S’ils font vite, Frodo et lui parviendront peut-être à détruire l’Anneau à temps.

Chef-d’oeuvre de la fantasy, découverte d’un monde imaginaire, de sa géographie, de son histoire et de ses langues, mais aussi réflexion sur le pouvoir et la mort, Le Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa puissance d’évocation, son souffle et son ampleur.

Cette traduction de Daniel Lauzon prend en compte la dernière version du texte anglais, les indications laissées par Tolkien à l’intention des traducteurs et les découvertes permises par les publications posthumes proposées par Christopher Tolkien.

Ce volume contient 18 illustrations d’Alan Lee, ainsi que deux cartes en couleur de la Terre du Milieu et du Comté.

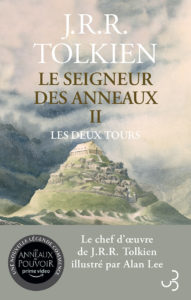

TOME 2 – Les deux tours

[LIBREL.BE] La Fraternité de l’Anneau poursuit son voyage vers la Montagne du Feu où l’Anneau Unique fut forgé, et où Frodo a pour mission de le détruire. Cette quête terrible est parsemée d’embûches : Gandalf a disparu dans les Mines de la Moria et Boromir a succombé au pouvoir de l’Anneau. Frodo et Sam se sont échappés afin de poursuivre leur voyage jusqu’au coeur du Mordor. À présent, ils cheminent seuls dans la désolation qui entoure le pays de Sauron – mais c’est sans compter la mystérieuse silhouette qui les suit partout où ils vont.

Ce volume contient 16 illustrations d’Alan Lee, ainsi qu’une carte en couleur de la Terre du Milieu.

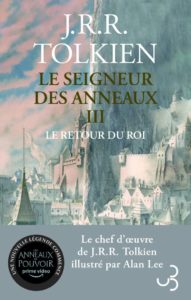

TOME 3 – Le retour du roi

[LIBREL.BE] La dernière partie du Seigneur des Anneaux voit la fin de la quête de Frodo en Terre du Milieu. Le Retour du Roi raconte la stratégie désespérée de Gandalf face au Seigneur des Anneaux, jusqu’à la catastrophe finale et au dénouement de la grande Guerre où s’illustrent Aragorn et ses compagnons, Gimli le Nain, Legolas l’Elfe, les Hobbits Merry et Pippin, tandis que Gollum est appelé à jouer un rôle inattendu aux côtés de Frodo et de Sam au Mordor, le seul lieu où l’Anneau de Sauron peut être détruit.

Ce volume contient 15 illustrations d’Alan Lee, entièrement renumérisées, d’une qualité inégalée, ainsi que deux cartes (en couleur) de la Terre du Milieu et du Comté.

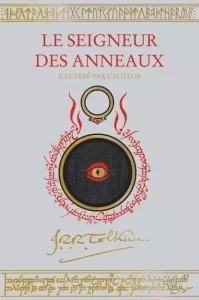

TOLKIEN John Ronald Reuel, Le Seigneur des anneaux (1954-1955) est paru chez Christian Bourgois en 2022, dans une nouvelle traduction de Daniel Lauzon, illustrée par Alan Lee.

Tome 1 : La fraternité de l’Anneau (528 pages, 1954) ; Tome 2 : Les deux tours (432 pages, 1954) ; Tome 3 : Le retour du Roi (518 pages, 1955)

EN (UK) > FR

Disponible en grand format, eBook et poche.

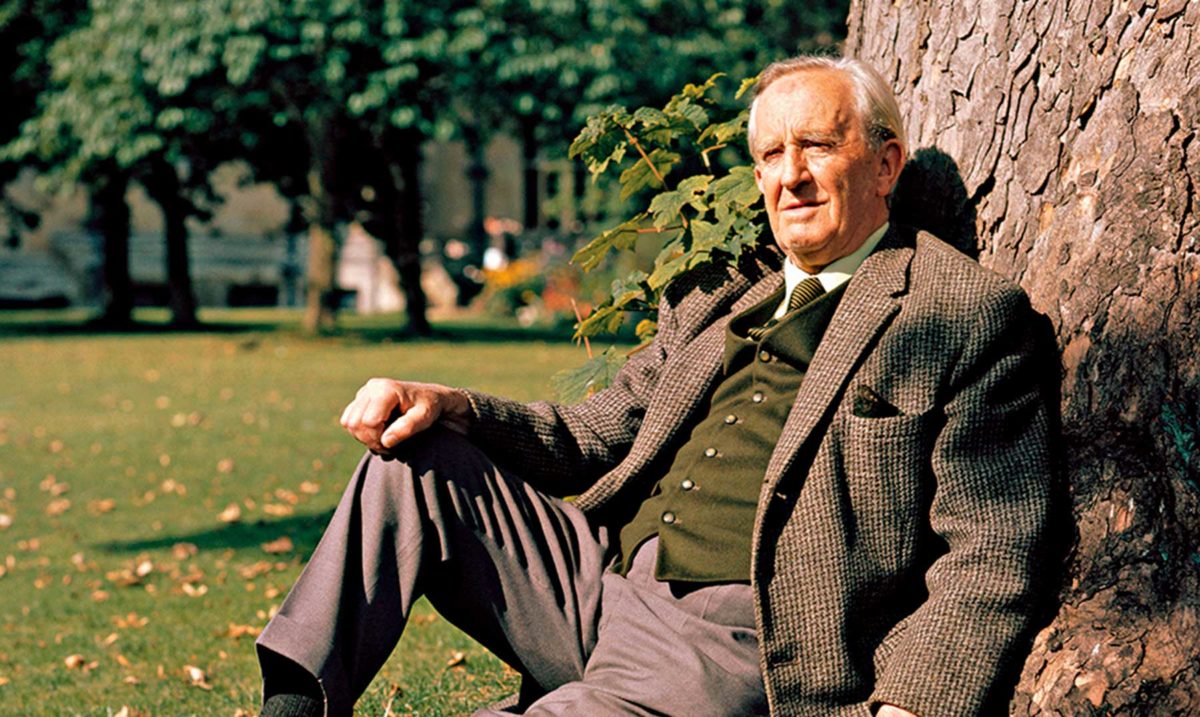

L’auteur

[CULTURE.ULIEGE.BE] John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) est sans nul doute un des plus illustres collaborateurs scientifiques de l’Université de Liège.

Élevé au rang de Docteur honoris causa à l’ULg en 1954, il était à l’époque connu et reconnu par le monde académique pour ses travaux de philologue, spécialisé dans le domaine des littératures vieil-anglaise et norroise, plutôt que pour le désormais célébrissime The Hobbit, publié dès 1937, et qui suscitait le plus souvent les quolibets de ses collègues médiévistes. Cela ne l’a pas empêché de diriger la thèse de doctorat de Simonne D’Ardenne (An Edition of The Life and the Passion of Saint Juliana, Université d’Oxford, 1936), qui fut nommée Professeur de grammaire comparée à l’ULg en 1938, et avec qui il continua de collaborer jusqu’au milieu des années cinquante.

Quelques mois avant d’être honoré par l’ULg, Tolkien publie le premier volume de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui a donné ses lettres de noblesse à la fantasy et reste un des ouvrages les plus lus et les plus traduits au monde. D’aucuns prétendent qu’il est le livre le plus lu après la Bible ; il est en tous cas le plus populaire des livres du siècle dernier, avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus depuis sa première parution.

Michel Delville

En savoir plus dans wallonica.org…

-

-

- CONLANGUES : Les langues elfiques de Tolkien, plus populaires que l’espéranto,

- EXPO : John Howe et l’univers de Tolkien,

- HOWE : Tolkien a su faire basculer les mythes antiques dans le monde moderne,

- The TOLKIEN Society,

- THONART : Tolkien or the Fictitious Compiler (ULiège, 1984),

- TOLKIEN : De l’anneau unique à Smaug, comment Tolkien a puisé son inspiration dans les légendes scandinaves,

- TOLKIEN : Le Silmarillion (nouvelle traduction)…

-

[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : librel.be ; uliege.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © ULiège ; © Christian Bourgois.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…