Ce qu’ils en disent…

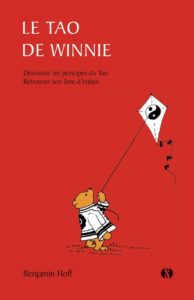

[SYNCHRONIQUE-EDITIONS.COM] Un petit bijou d’humour et d’intelligence pour comprendre les grands principes du Tao. Où l’on découvre que l’un des plus grands maîtres taoïstes n’est pas un Chinois…, ni un vénérable philosophe…, mais un petit ourson contemplatif et insouciant qui agit sans effort et ne se départit jamais de son bonheur tranquille…

… Winnie simplement EST… et c’est la clé de la sagesse du Tao.

[d’après CHAOSDECRITURES.OVERBLOG.COM] Winnie the Pooh, c’est le célèbre Winnie l’Ourson, cet adorable petit ours qui vagabonde ici et là en posant des questions idiotes et traverse toutes sortes d’aventures sans jamais perdre ce bonheur naïf qui est le sien. C’est donc en compagnie de Winnie, avec ses amis de toujours, Bourriquet qui se tourmente, Porcinet qui hésite, Coco Lapin qui calcule et Maître Hibou qui pontifie, que le lecteur trouve son chemin à travers les principes du taoïsme. Car les sages sont des Enfants-Qui-Savent. Qui savent quoi ? Lisez ce livre et vous le saurez. Et peut-être votre vie en sera-t-elle changée. En chacun de nous sommeillent un Maître Hibou, un Coco Lapin, un Bourriquet, et un Pooh. Si nous étions malins, nous choisirions la Voie de Pooh. Venant de loin, elle nous interpelle, réveillant en nous l’esprit de l’enfant. Elle est peut-être parfois difficile à entendre, mais elle est importante, parce que sans elle nous ne parviendrions jamais à trouver notre chemin à travers la Forêt.

Cet étonnant petit livre nous délivre les secrets d’un bonheur simple, celui de Winnie l’ourson qui, sans le savoir, applique, et même incarne ici, les principes du taoïsme. Illustré d’exemples clairs et compréhensibles par tout un chacun, grâce aux interventions du candide et toujours joyeux petit ourson qui pose des questions apparemment idiotes à l’auteur, cet ouvrage nous propose une voie toute en simplicité pour découvrir les principes du taoïsme.

Les dialogues entre Pooh et l’auteur sont drôles, légers… savoureux comme du bon miel ! Je vous défie de ne pas sourire en les parcourant. D’ailleurs, voici comment commence l’avant-propos :

« Qu’est-ce que tu es en train d’écrire ? » demanda Pooh, grimpant sur ma table de travail.

« Le Tao de Pooh », répondis-je.

« Le comment de Pooh ? » s’exclama-t-il, faisant une trace sur un des mots que je venais d’écrire.

« Le Tao de Pooh », répétai-je en repoussant sa patte avec mon stylo.

« Cela ressemble plus au Oh ! de Pooh », dit Pooh, frictionnant sa patte.

« Eh bien, ça ne l’est pas », répondis-je avec humeur.

« Et de quoi est-ce que cela parle ? » demanda Pooh en se penchant en avant et en faisant à nouveau une traînée sur un autre mot.

« Cela parle de comment rester serein et garder son calme en toute circonstance ! » hurlai-je.

« L’as-tu lu ? » demanda Pooh.

Décidément, cet ourson est plein de sagesse. Il a déjà compris, mais sans jamais le formuler ou l’analyser, la clé de la sagesse taoïste. Pooh ne calcule pas, n’hésite pas, ne se tourmente pas. Bref, il ne se prend pas la tête, il EST tout simplement, tout naturellement, intuitivement. Pooh est incapable de nous expliquer ce qu’est le Bloc de Bois Brut avec des mots, simplement parce qu’il est cela. Telle est la nature du Bloc de Bois Brut.

Voici également un extrait pour vous aider à comprendre d’où vient cette expression de Bloc de Bois Brut (P’o – quelle coïncidence ! – en chinois) :

Ainsi, à partir des termes « arbre croissant en fourré » ou « bois non coupé », on a forgé le sens de « choses dans leur état naturel » – c’est ce que signifie, dans les versions occidentales des textes taoïstes, la traduction « Bloc de Bois Brut ».

Vous l’aurez compris, en compagnie de Pooh, le taoïsme c’est enfantin ! Mais attention, l’auteur s’adresse bien à un public adulte (également tout à fait à la portée d’un adolescent). Un excellent petit livre pour aborder, en toute simplicité et avec facilité, les notions essentielles du taoïsme. Je vous le conseille chaleureusement. Une ancienne maxime taoïste dit : « Un voyage de mille lieues commence par un seul pas« , ce modeste livre constitue un joyeux premier pas pour qui veut bien suivre la Voie de Pooh !

Seshet Noun

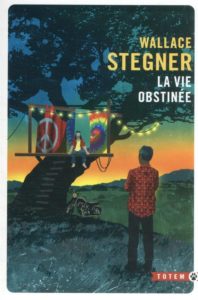

HOFF Benjamin, Le Tao de Winnie. Découvrir les principes du Tao. Retrouver son âme d’enfant est paru chez Synchronique Editions en 2017, dans une traduction de Aurélien Clause et Claire Mallet (ill. Ernest H. Shepard).

US > FR

EAN 9782382390733

176 pages

Ce que nous en disons…

En respectant le dit de Lao Tseu (« Le Tao que l’on peut dire / N’est pas le Tao pour toujours« ), Hoff s’essaie à nous faire ressentir la pensée taoiste à travers les interventions délicieuses de l’ourson Winnie qui entrecoupent son texte plus mûr. « Pourquoi pas la simplicité ? », pense-t-on chaque fois que l’on referme l’opuscule, un sourire sur les lèvres…

Bonnes feuilles…

Une fois n’est pas coutume, nous vous partageons une lecture du livre mais… en anglais (si vous en réalisez une en français : partageons-la !) :

Un extrait en français :

« Comme nous l’avons sans doute compris à présent, il n’est pas deux flocons, deux arbres, deux animaux semblables. Il en va de même pour les humains. Chaque être a sa propre Nature Intérieure. Toutefois, à la différence des autres formes de vie, les hommes s’écartent facilement de ce qui est bon pour eux parce qu’ils ont un cerveau et que ce cerveau peut être trompé. La Nature Intérieure, dès lors qu’on s’appuie sur elle, ne peut pas être trompée. Mais nombre de personnes ne lui prêtent pas attention ni ne l’écoutent et, par conséquent, ne comprennent pas grand-chose à ce qu’ils sont. Et comme ils comprennent peu ce qu’ils sont, ils ont peu de respect envers eux-mêmes et sont donc aisément influençables.

Mais plutôt que d’être tributaires des événements et d’être manipulés par ceux qui sont capables de déceler nos faiblesses et les tendances comportementales dont nous n’avons pas conscience, nous pouvons œuvrer en harmonie avec les caractéristiques qui sont les nôtres et rester maîtres de nos propres vies. La voie de l’indépendance commence par le fait de reconnaître qui nous sommes, quelles sont nos forces et nos faiblesses, et ce qui nous convient le mieux.

-

-

- Comment expliquerais-tu cela, toi ?

- Avec une petite chanson, me répondit Winnie. Je viens justement d’en inventer une.

- Eh bien, à toi la parole.

- Avec plaisir… Ahem.

Comment pourrais-tu progresser

Sans même savoir Qui Tu Es ?

Et faire ce qui te convient

Sans savoir Ce Que Tu Détiens ?

Si tu ne sais choisir le Mieux

Parmi tous les choix sous tes yeux,

Tu ne construiras à la fin

Qu’un méli-mélo incertain.

Si tu sais Qui tu es au fond,

Tout ce que tu fais sera bon.

Et voilà, conclut-il en se renversant dans le fauteuil, les yeux fermés. - Un vrai chef-d’œuvre.

- Bon, c’est un peu mieux que d’habitude, peut-être.

-

Tôt ou tard, nous sommes condamnés à découvrir en nous des choses que nous n’aimons pas. Mais dès lors que nous savons qu’elles sont là, nous pouvons décider d’en faire ce que nous voulons. Préférons-nous nous en débarrasser complètement, les transformer en quelque chose d’autre, ou en tirer profit pour accomplir de bonnes choses ? Les deux dernières approches se révèlent souvent particulièrement utiles car elles évitent la confrontation et minimisent donc les conflits. De plus, elles permettent d’ajouter ces caractéristiques transformées en qualités à la liste des choses qui peuvent nous aider.

De la même façon, plutôt que de lutter pour gommer ce que nous nous représentons comme des émotions négatives, nous pouvons apprendre à en tirer profit de façons positives. Nous pourrions formuler ainsi ce principe : s’il est vrai que taper comme un sourd sur les touches d’un piano ne produit que du vacarme, arracher ces mêmes touches ne nous aide pas d’avantage à composer un morceau. Et ce qui s’applique à la musique s’applique peut-être tout autant à la vie.

-

-

- Qu’en penses-tu, Winnie ?

- À propos de ? me demanda Winnie en ouvrant les yeux.

- La musique et la vie…

- C’est la même chose. »

-

L’auteur…

Auteur américain né en 1946. On lui doit entre autres (le hasard des éditions traduit également l’évolution des mentalités…) :

Auteur américain né en 1946. On lui doit entre autres (le hasard des éditions traduit également l’évolution des mentalités…) :

-

-

- Le Tao de Pooh (2001),

- Le Tao de Winnie (2017),

- Le Te de Porcinet (2001),

- Le Tao de Winnie: Découvrir les principes du Tao retrouver son âme d’enfant (2024)…

-

Son site officiel (en anglais) : benjaminhoffauthor.com

[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : librel.be ; babelio.com | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © DP.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…