Ce qu’ils en disent…

[INSTITUT-DESTREE.EU] Arrivée à Paris au printemps 1789, une jeune femme du pays wallon se prend de passion pour la Révolution française en train de naître. Soulevée par le tourbillon des événements, cette fille de la campagne devient une actrice de la Grande Histoire.

Jusqu’en 1794, dans les tribunes de l’Assemblée nationale, dans les rues et les cercles de Paris, Anne-Josèphe Théroigne tente avec ardeur de faire entendre la voix des femmes, persuadée que les principes de la toute nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen s’appliquent à tous les hommes et à toutes les femmes. Surnommée dès 1792 « l’amazone de la liberté », elle découvre à ses dépens que la réalité est bien différente.

Connue du tout Paris, elle fréquente Marat, Danton, Pétion, Robespierre, Desmoulins et bien d’autres acteurs majeurs de cette courte période appelée à changer le cours de l’Histoire. Était-elle girondine ou montagnarde ? Une égérie, une intrigante ou une héroïne ? Une porte-parole ou une passionnée égarée ? Analysés au même titre que les témoignages de ses contemporains, ses rares écrits et ses attitudes révèlent une pionnière du féminisme. Elle revendique le statut de citoyenne, d’avoir des droits dans la Cité, à l’égal de tous les hommes.

Moquée, raillée, ridiculisée, déconsidérée, elle est jugée comme folle par tous ceux qui ne veulent pas entendre ses revendications, et condamnée à passer les vingt-trois dernières années de sa vie séquestrée. Son engagement personnel total pour la liberté n’a pas conduit à la reconnaissance de l’égalité entre les hommes et les femmes de son vivant. Mais son exemple, suivi par d’autres générations, lui donne une place dans l’Histoire en tant que pionnière de la libération des femmes et agitatrice révolutionnaire.

[GALLICA.BNF.FR, 31 octobre 2022] Il y a 260 ans naissait Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt (1762-1817). Elle va connaître les temps troublés de la Révolution française, échappe de justesse à la guillotine mais son sort est-il enviable pour autant ?

Originaire de la région de Liège, Théroigne connaît une existence tumultueuse et romanesque. Quittant la Belgique, elle traverse de nombreux épisodes rocambolesques en Italie et en France. Pourvue d’un physique agréable, la Belle Liégeoise – comme on la désignait à l’époque – acquiert une réputation sulfureuse de demi-mondaine se faisant entretenir pour subvenir à ses besoins. Personnage haut en couleurs, féministe avant l’heure, elle rejoint les rangs des Girondins à l’Assemblée nationale en 1789 et se fait connaître en rédigeant elle-même ses discours. En 1793, les Montagnards prennent l’ascendant et se débarrassent des Girondins. La jeune femme est prise à partie par des tricoteuses à l’Assemblée nationale et subit une fessée en public. Est-ce à l’origine du basculement de sa raison ? Faut-il attribuer sa folie aux ravages de la vérole (ou syphilis) contractée quelques années auparavant ? ou bien encore à la peur de la guillotine après son arrestation par les révolutionnaires ? En effet, à partir de 1793, l’épisode de la Terreur avec son climat de menace permanente et son terrible instrument, la guillotine font basculer certains individus dans la folie. On imagine les affres par lesquelles passaient les prisonniers dont les noms étaient susceptibles de figurer sur la liste quotidienne des condamnés à mort. Une peur atroce qui se répétait parfois pendant des jours, voire des semaines. Ainsi à l’Asile de Bicêtre, certains survivants prétendaient qu’on leur avait tranché la tête et recousu celle d’un autre à la place. En 1793, Philippe Pinel, directeur de Bicêtre estime que 33 % des aliénés ont été traumatisés par la Révolution, opinion que partage son élève Esquirol.

Toujours est-il que le constat de l’état de démence de Théroigne de Méricourt la sauve de la décapitation. Elle est internée d’abord aux Petites-Maisons, puis passe vingt ans à l’hôpital de la Salpêtrière. De nouvelles loges pour aliénées y avaient été construites par l’architecte Charles-François Viel en 1789. Les anciens locaux particulièrement vétustes et malsains des basses loges ainsi que le matériel de coercition (chaînes, carcans) ne seront supprimés qu’au début du XIXe siècle, sous l’impulsion donnée par le médecin-chef de l’hôpital, Philippe Pinel. A partir de 1812, c’est l’autre grand aliéniste Jean-Etienne Esquirol qui s’intéresse à son cas et le classifie. Dans Des maladies mentales, il prend Théroigne comme exemple de Lypémanie (du verbe grec signifiant chagriner). Il prétend désigner ainsi la tristesse pathologique du mélancolique. Mais ce terme rencontrera peu de succès. A son arrivée [à la Salpêtrière en 1807], elle était très agitée, injuriant, menaçant tout le monde, ne parlant que de liberté, de comités de salut public, révolutionnaire, etc. accusant tous ceux qui l’approchaient d’être des modérés, des royalistes, etc. En 1810, elle devint plus calme et tomba dans un état de démence qui laissait voir les traces de ses premières idées dominantes. Théroigne ne veut supporter aucun vêtement, pas même de chemise. Tous les jours, matin et soir, et plusieurs fois le jour, elle inonde son lit ou mieux la paille de son lit, avec plusieurs seaux d’eau, se couche et se recouvre de son drap. Elle se plaît à se promener nu-pieds dans sa cellule dallée en pierre et inondée d’eau…Les signes de sa folie sont particulièrement attractifs pour les curieux : agitation extrême, exhibitionnisme, rituel d’aspersion d’eau glacée sur sa paillasse – ce qu’on appellerait aujourd’hui un TOC. La malheureuse est de ce fait traitée comme un animal de foire lors des visites dominicales à la Salpêtrière.

Contre toute attente, Théroigne survit pendant vingt-sept années à un tel régime, faisant preuve d’une résistance physique surprenante. L’opinion publique prendra progressivement conscience des conditions d’existence scandaleuses réservées aux aliénés.

Françoise Deherly

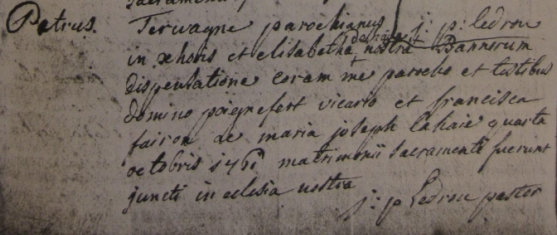

[XHORIS.BE] Comment ne pas évoquer sur ce site Anne Josèphe Théroigne de Méricourt, puisque ses racines viennent tout droit de notre petit village. ‘Anne Joseph Therwoigne’ dont le surnom était Lambertine (vous admettrez que ce surnom est un peu moins « pompeux » que son nom historique), était la fille de Pierre Terwagne et de Anne Elisabeth Lahaye – ceux ci se marient à Marcourt le 4 octobre 1761. Anne Josèphe est née le 13 août 1762 à Marcourt (selon le village, l’orthographe du nom peut varier, à Xhoris vous la trouverez sous’ TERWOIGNE’).

[XHORIS.BE] Comment ne pas évoquer sur ce site Anne Josèphe Théroigne de Méricourt, puisque ses racines viennent tout droit de notre petit village. ‘Anne Joseph Therwoigne’ dont le surnom était Lambertine (vous admettrez que ce surnom est un peu moins « pompeux » que son nom historique), était la fille de Pierre Terwagne et de Anne Elisabeth Lahaye – ceux ci se marient à Marcourt le 4 octobre 1761. Anne Josèphe est née le 13 août 1762 à Marcourt (selon le village, l’orthographe du nom peut varier, à Xhoris vous la trouverez sous’ TERWOIGNE’).

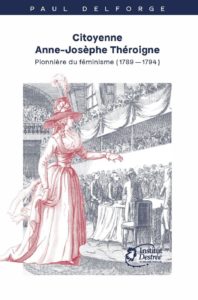

DELFORGE Paul, Citoyenne Anne-Josèphe Théroigne. Pionnière du féminisme (1789-1794) est paru aux éditions de l’Insttiut Jules Destrée en 2022. Il est disponible sur commande, via commandes@institut-destree.eu.

ISBN 978-2-87035-057-7

FR

444 pages

Disponible en grand format (avec une couverture de Rachel Thonart Nardellotto / RTN—STUDIO).

Ce que nous en disons…

Attendez, on n’a pas encore fini de le lire ! Mais on fait confiance à la qualité du travail de Paul Delforge, dans le registre du sérieux comme dans la capacité didactique. Affichez n’importe quelle page (de sa main) d’un des quatre tomes de l’Encyclopédie du Mouvement wallon et vous nous comprendrez…

L’auteur…

Historien formé à l’Université de Liège, il est directeur de recherches à l’Institut Destrée où il consacre ses travaux à l’histoire de la Wallonie, du Mouvement wallon et à l’étude du fédéralisme.

Historien formé à l’Université de Liège, il est directeur de recherches à l’Institut Destrée où il consacre ses travaux à l’histoire de la Wallonie, du Mouvement wallon et à l’étude du fédéralisme.

Conseiller pédagogique, responsable du Centre de Recherche & Archives de Wallonie, il est le coordinateur des quatre tomes de l’Encyclopédie du Mouvement wallon.

En savoir plus…

[INFOS QUALITE] statut : validé | mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : institut-destree.be ; bnf.fr | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © levif.be.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…

- QUAGHEBEUR : Anthologie de la littérature française de Belgique ; entre réel et surréel (2006)

- DESPRET : Au bonheur des morts (2015)

- OLIVER : Une Ourse dans le jardin (non-publié, 2024)

- JANNE d’OTHEE : Belgique. L’histoire sans fin (2024)

- TOLKIEN : Le Seigneur des anneaux (3 tomes, 1954-1955)

- RINGELHEIM : La seconde vie d’Abram Potz (2005)

- HUNYADI : Faire confiance à la confiance (2023)