Ce qu’ils en disent…

Justine (1957)

[LIVREDEPOCHE.COM] En Grèce, sur une île des Cyclades, un homme se souvient de la ville d’Alexandrie. Avec une mémoire d’archiviste, il raconte ce qu’il a vécu là-bas avant la Seconde Guerre mondiale. Narrateur anonyme, Anglo-Irlandais entre deux âges, professeur par nécessité, il classe ses souvenirs, raconte son amour pour Justine, une jeune pianiste séduisante, un peu nymphomane et somnambule ; il évoque sa liaison avec l’émouvante Melissa, sa maîtresse phtisique. D’autres personnages se dessinent. D’abord Nessim, le mari amoureux et complaisant de Justine, Pombal, le Français, Clea, l’artiste-peintre, Balthazar, le médecin philosophe. Mais Justine, d’abord Justine, est au coeur de ce noeud serré, complexe, étrange, d’amours multiples et incertaines…

En achevant le premier tome de son fameux Quatuor d’Alexandrie (Balthazar, Mountolive et Clea succéderont à Justine et seront publiés entre 1957 et 1960), Lawrence Durrell (1912-1990) en donna à son ami Henry Miller une définition devenue célèbre : « C’est une sorte de poème en prose adressé à l’une des grandes capitales du coeur, la Capitale de la mémoire…«

Balthazar (1958)

[LIVREDEPOCHE.COM] Deuxième volet du Quatuor d’Alexandrie, l’œuvre maîtresse de Lawrence Durrell, publiée entre 1957 et 1960, Balthazar est peut-être moins la suite de Justine que sa reprise, son amplification, selon un nouvel éclairage. Le narrateur et acteur du précédent livre reçoit la visite de Balthazar, le docteur juif, qui lui rapporte le manuscrit de Justine complété d’annotations, d’informations et de vérités contradictoires, qu’il ignorait jusqu’à présent. En un sens, le personnage de Balthazar devient le coauteur de ce second récit qui porte d’ailleurs son nom.

Les mêmes protagonistes sont considérés sous de nouveaux éclairages. La situation politique de l’Egypte entre les deux guerres, la révélation d’un complot copte, la mort de Melissa, la folie de Nessim, la fuite de Justine s’éclairent et s’approfondissent dans cette ville d’Alexandrie, de pure fascination, omniprésente, cette ville des défaites, des amours, des abandons, des décadences et des mélancolies.

La lecture de Balthazar permet de comprendre l’immense succès public que remporta la tétralogie romanesque de l’écrivain anglais. Mais on mesure surtout ici ses audaces et sa liberté formelle. En un mot, sa remarquable modernité. Roman intimiste mais aussi historique, poétique et philosophique, Balthazar a été écrit en six semaines.

Mountolive (1958)

[LIVREDEPOCHE.COM] Mountolive offre une nouvelle perspective sur les événements relatés dans Justine et Balthazar, es deux premiers volumes du Quatuor d’Alexandrie, l’oeuvre romanesque maîtresse de Lawrence Durrell (1912-1990) .

L’ambassadeur anglais, Mountolive, en devient le personnage principal. Il a parcouru l’Europe de l’avant-guerre, surpris à Berlin le mari de la belle et mystérieuse Justine en train d’acheter de armes pour défendre les coptes contre les Anglais. En bref, il perd ses illusions en découvrant la véritable personnalité de ses amis…

De ce volume, Lawrence Durrell disait : « Un style, totalement différent, une affaire naturaliste. » Ou encore : « Un gros roman orthodoxe. »

Mais il ne faut pas s’y tromper, le bonheur fou et méditerranéen de ce livre au romanesque échevelé et classique n’est peut-être pas si limpide que cela. Mountolive pourrait s’intituler ‘le livre de la fausse clarté’. Et c’est bien cette ambiguïté de sentiments et de la réalité qui donne à cette oeuvre unique sa mélancolie la plus déchirante.

Cléa (1960)

[LIVREDEPOCHE.COM] Clea est le quatrième et dernier volet du Quatuor d’Alexandrie, cette oeuvre magistrale que Lawrence Durrell composa entre 1957 et 1960. À cette entreprise romanesque aux facettes multiples, il fallait un dénouement. Ce sera donc Clea. Durrell écrivait à Henry Miller : « J’espère ajouter la quatrième dimension – Le Temps dans le dernier volume. » Clea, c’est un peu le Temps retrouvé du Quatuor. L’action désormais se situe après les événements rapportés dans Justine, Balthazar et Mountolive. Le narrateur quitte son île pour revenir à Alexandrie. La guerre touche à sa fin. Justine a vieilli, Balthazar est malade et solitaire. Seule, Clea, l’artiste, et, bien sûr, Alexandrie ont gardé leur pouvoir de séduction.

Le roman s’achève sur un échange de lettres entre le narrateur et Clea. Leur liaison s’interrompt. L’histoire se termine et recommence. De nouveau sur l’île, le narrateur entreprend la rédaction de son livre qui commence par ces simples mots : « Il était une fois…«

DURRELL Lawrence, Le quatuor d’Alexandrie est composé de quatre romans distincts :

-

- Justine (1957),

- Balthazar (1958),

- Mountolive (1958),

- Cléa (1960).

Il est paru intégralement en Pochothèque chez Livre de Poche en 2003, avec une préface de Vladimir Volkoff. La traduction est de Roger Giroux. L’édition est annotée et suivie d’une postface de Christine Savinel | UK > FR | EAN 9782253132752 | 1052 pages.

Ce que nous en disons…

Jamais l’envol vers une prose plus poétique n’a autant permis d’approfondir la réalité kaléidoscopique de l’amour. Lecture pas toujours facile mais découverte incontournable…

Bonnes feuilles…

Je ne suis ni heureux ni malheureux : je vis en suspens, comme une plume dans l’amalgame nébuleux de mes souvenirs. J’ai parlé de la vanité de l’art mais, pour être sincère, j’aurais dû dire aussi les consolations qu’il procure. L’apaisement que me donne ce travail de la tête et du cœur réside en cela que c’est ici seulement, dans le silence du peintre ou de l’écrivain, que la réalité peut être recréée, retrouver son ordre et sa signification véritables et lisibles. Nos actes quotidiens ne sont en réalité que des oripeaux qui recouvrent le vêtement tissé d’or, la signification profonde. C’est dans l’exercice de l’art que l’artiste trouve un heureux compromis avec tout ce qui l’a blessé ou vaincu dans la vie quotidienne, par l’imagination, non pour échapper à son destin comme fait l’homme ordinaire, mais pour l’accomplir le plus totalement et le plus adéquatement possible. Autrement pourquoi nous blesserions-nous les uns les autres ? Non, l’apaisement que je cherche, et que je trouverai peut-être, ni les yeux brillants de tendresse de Mélissa, ni la noire et ardente prunelle de Justine ne me le donneront jamais. Nous avons tous pris des chemins différents maintenant; mais ici, dans le premier grand désastre de mon âge mûr, je sens que leur souvenir enrichit et approfondit au-delà de toute mesure les confins de mon art et de ma vie. Par la pensée je les atteins de nouveau, je les prolonge et je les enrichis, comme si je ne pouvais le faire comme elles le méritent que là, là seulement, sur cette table de bois, devant la mer, à l’ombre d’un olivier. Ainsi la saveur de ces pages devra-t-elle quelque chose à leurs modèles vivants, un peu de leur souffle, de leur peau, de leur inflexion de leur voix, et cela se mêlera à la trame ondoyante de la mémoire des hommes. Je veux le faire revivre de telle façon que la douleur se transmue en art… Peut-être est-ce là une tentative vouée à l’échec, je ne sais. Mais je dois essayer…

L’auteur.e…

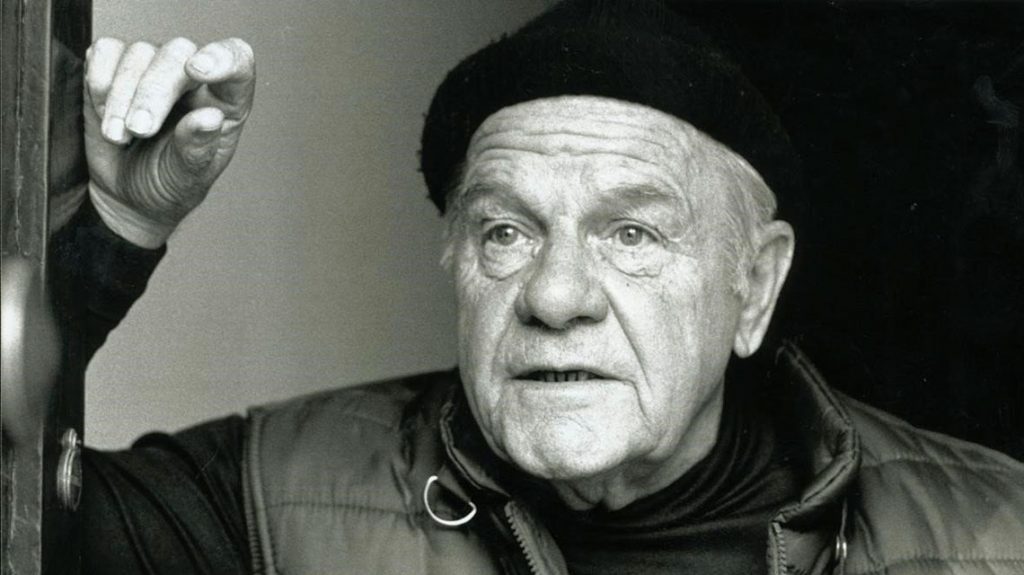

[UNIVERSALIS.FR] Irlandais comme James Joyce, né aux Indes comme Rudyard Kipling, diplomate comme Saint-John Perse, Lawrence Durrell (1912-1990) est à la fois un romancier et un poète. C’est aussi un essayiste.

Il abandonne ses études à dix-sept ans. Sa vie, pendant les années trente, jusqu’à la guerre, sera celle d’un beatnik avant la lettre. Il exerce plusieurs métiers : pianiste, photographe, et il publie ses premiers poèmes : Fragment original (Quaint Fragment, 1931), Ballade de la décomposition lente (Ballad of Slow Decay, 1931), Dix Poèmes (Ten Poems, 1932). Toujours à la recherche du soleil, à défaut de retrouver celui de son enfance, il se dirige vers la Méditerranée, et aboutit à Corfou, qui devient l’un des pôles d’attraction de sa vie : il y retournera, il y écrira, il en parlera dans L’Île de Prospéro (Prospero’s Cell, 1945). Il voyage ensuite en Europe, surtout en France et en Italie, et rencontre Henry Miller à Paris en 1937. Puis Lawrence Durrell retourne à Londres, où il publie, sans grand succès, deux romans : Pipeau bariolé des amants (Pied Piper of Lovers, 1935) et Printemps ou Tremplin d’épouvante (Panic Spring, 1937). Enfin, avec Le Carnet noir (The Black Book) publié à Paris en 1938, Lawrence se libère de ses obsessions, en particulier de la grisaille britannique qu’il appelle ‘la mort anglaise’, et s’émancipe de l’influence d’Henry Miller. Le Carnet noir est une œuvre étrange et difficile à classer, une sorte de catharsis lyrique et diffuse, qui n’est pas sans parenté, par sa révolte, avec les angoisses des écrivains américains de San Francisco et de Greenwich Village de cette époque.

Lors de la déclaration de guerre, il se trouve en Grèce à nouveau, à Corfou. Nommé attaché de presse à Athènes, il va au Caire, puis à Alexandrie, qui sera son second pôle d’attraction. C’est là qu’il situera sa fameuse tétralogie, Le Quatuor d’Alexandrie.

Il continue d’écrire et de publier de nombreux poèmes : Un pays privé (A Private Country, 1943), Cités, plaines et gens (Cities, Plains and People, 1946), Présomptions (On Seeming to Presume, 1948), Deus loci (1950). Mais il se lance aussi dans un genre nouveau, les récits de voyages, ou plutôt de séjours, le plus souvent à propos d’une île méditerranéenne : Corfou, avec l’Île de Prospéro ; la Crète, avec Cefalù, 1947 (qui est cette fois-ci un vrai roman), et plus tard, en 1953, Rhodes, avec Vénus et la Mer (Reflections on a Marine Venus). Ces œuvres, à mi-chemin entre la poésie et le roman, révèlent un grand talent d’évocation des lieux, des paysages et des personnages. Plus que les êtres, ce sont les lieux, les ‘dei loci’, qui importent.

En cela, ces récits poétiques préfigurent le fameux Quatuor d’Alexandrie. En effet, Justine (1957), Balthazar (1958), Mountolive (1958) et, enfin, Cléa (1960) composent comme les mouvements d’un quatuor complexe, où les événements et les personnages foisonnent, reflétant le grouillement de la ville d’Alexandrie, véritable sujet de la tétralogie. C’est à Alexandrie en effet, dans le fourmillement de ses bas-fonds, dans la valse élégante de ses diplomates, parmi les complots où rivalisent Anglais, Juifs, Arabes, Coptes et d’autres encore, que se noue, pendant la Seconde Guerre mondiale, le destin des héros.

Mais l’ambition de Durrell est plus vaste que celle, modeste, de décrire simplement une ville, si grouillante fût-elle, à travers son atmosphère et la psychologie de ses habitants.

Avec une audace et une virtuosité technique (sur laquelle il attire lui-même l’attention dans sa préface à Balthazar), il cherche à découvrir une forme romanesque nouvelle, « appropriée à notre époque, qui mériterait le nom de classique. » Ainsi, en quête de l’amour moderne, Durrell décide de s’inspirer de la théorie de la relativité, ce symbole du xxe siècle : « Trois parties d’espace et une de temps, voilà la recette pour cuisiner un continuum. » Justine, Balthazar et Mountolive représenteront trois visions simultanées des mêmes événements, romans sosies plutôt que suites, tandis que Cléa viendra ajouter la dimension temporelle. D’un livre à l’autre, le regard change, un même personnage passe de la narration subjective à une description objective ; sous un angle d’observation différent, des actes et des événements identiques prennent une signification nouvelle. Avec Cléa (récit du retour du narrateur à Alexandrie, quelques années plus tard), c’est le recul du temps qui cette fois change l’aspect des personnages comme la signification de leurs actes. Cette vision kaléidoscopique des hommes et des événements conduit le lecteur à s’interroger sur la vérité.

Cependant, malgré la prouesse technique et le talent dont Durrell fait preuve à chaque instant, on peut parfois se demander si l’exotisme florissant, le goût prononcé pour la couleur locale et les multiples épisodes mélodramatiques (en particulier dans Cléa) ne desservent pas l’œuvre plus qu’ils ne la servent.

Fixé dans le sud de la France, où il se passionne pour la construction des murs en pierres sèches, Lawrence Durrell a publié ensuite La Révolte d’Aphrodite (The Revolt of Aphrodite) composé de deux romans : Tunc (1968) et Nunquam (1970), ainsi que sa correspondance avec Miller (A Private Correspondance, 1963). Son goût des jeux de miroirs et des labyrinthes romanesques l’a amené à créer une nouvelle suite, Le Quintette d’Avignon, dont les titres sont : Monsieur, ou le Prince des ténèbres (Monsieur ; or, the Prince of Darkness, 1974), Livia, ou l’Enterrée vive (Livia ; or, Buried Alive, 1978), Constance, ou les Pratiques solitaires (Constance ; or Solitary Practices, 1982), Sebastian, ou les Passions souveraines (Sebastian ; or, Ruling Passions, 1983) et Quinte, ou la Version Landru (Quinx ; or, the Ripper’s Tale, 1985).

Ann Daphné GRIEVE

En savoir plus…

Justine est également devenu un film de George CUKOR (1969), avec Anouk Aimée…

[INFOS QUALITE] statut : validé | mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : e.a. librel.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © DP.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…