Ce qu’ils en disent…

[CATALOGUE.BPI.FR] Recense la production cinématographique d’un siècle : environ 1.500 films avec une représentation de tous les genres possibles (documentaires et images d’actualité, films de guerre, drames amoureux, farces et vaudevilles, films d’animation, films d’art, films expérimentaux).

[CINERGIE.BE] Jacques Ledoux a initié ce travail gigantesque il y a dix ans mais c’est Marianne Thys qui l’a conçu et réalisé. Avec l’aide de collaborateurs comme Jacqueline Aubenas, Guido Convents, Paul Geens, André Joassin Serge Meurant et bien d’autres que nous ne pouvons tous citer ici). En cent ans d’existence, 1.647 titres de films belges de long métrage, du muet au parlant, du documentaire à la fiction. Le tout en 1.000 pages avec un répertoire des titres et un index des noms. Un travail de titan qui a nécessité plus de sept ans de recherches en tout genre dans le patrimoine existant (sous forme de pellicule ou sous forme de trace écrite). Ajoutons-y une iconographie riche et remarquablement imprimée et, on comprendra à quel point ce dictionnaire est un ouvrage de référence indispensable. Nous avons demandé à Marianne Thys, maître d’oeuvre de l’ouvrage, de nous en expliquer l’élaboration ainsi que les arcanes de ce cinéma belge qui ne cesse de faire l’actualité. Entretien :

« Critères. Au début on s’est dit on va faire l’ensemble des films belges de court et long métrage en deux parties. En 1995 à l’occasion du centenaire du cinéma on a même fait un dépliant pour l’annoncer mais le travail était immense et on a décidé de se consacrer aux seuls longs métrages. L’idée était de réunir une filmographie exhaustive du cinéma belge sans faire de distinction entre les films. Ils sont tous traités de la même manière. Si on avait ajouté les courts, le livre aurait totalisé 5 à 6 volumes. On a choisi le critère d’une durée de 60′. C’est arbitraire mais quand on n’est pas sévère sur ses critères on se met dans une position très difficile. Pour la période du muet qui était très peu connue, on a en a profité pour donner un maximum d’informations et on a repris tout ce qu’on a pu trouver dans la presse écrite et dans les collections du Musée (y compris les films publicitaires, les actualités, les films scientifiques et d’amateur). Sur la totalité des films catalogués 45% des films existent encore mais pour la période du muet c’est encore beaucoup moins. Je suis sûre qu’il y a des films qui ont été montrés dans des salles en Belgique qui n’ont laissé aucune trace écrite et qui sont perdus à jamais. Quand je vois la manière dont la presse rend compte des films belges de l’époque il est certain que plein de films n’ont jamais eu d’écho dans la presse. Au départ, on s’est servi de la collection de la cinémathèque qui reste toujours la plus grande. Pour la recherche iconographique on a une très grande collection de photos et lorsqu’on en avait pas, on a utilisé des photogrammes, des affiches ou fait des recherches auprès de collectionneurs et dans diverses archives.

Coproductions. A partir des années nonante, avec les programmes médias, on a assisté à l’éclosion des coproductions. Le critère a été de retenir les films étrangers dans lesquels il y avait de l’argent belge au niveau de la production, comme Le Départ (1967) de Jerzy Skolimowsky, par exemple. Mais les productions minoritaires ont droit à une demi page plutôt qu’à une page. Pour les films de Jess Franco, puisque tu me le demandes, La Comtesse noire (1913) est un film qui a été exploité sous dix titres différents dont Les Avaleuses, Jacula, Yacula, etc. et dans plusieurs versions qu’on a pu retrouver avec des longueurs différentes. C’est l’une des spécialités de Jess Franco qui a été l’assistant d’Orson Welles. Il a différents pseudonymes. Pour les acteurs c’est pareil, parfois plusieurs personnes partagent le même pseudonyme. C’est un cas de figure intéressant. Si j’étais professeur je donnerais ça comme sujet de thèse : étudier les films pornos et leurs filmographies. Tous les problèmes sont réunis en même temps : les versions et les titres différents, le pseudonyme des réalisateurs et des différents acteurs, les transferts d’un support à l’autre, etc..

Parlants méconnus. Overdrive (1970) de David Mc Neil a quatre titres différents et fut tourné sous le nom de John Milcans. On n’avait qu’une bobine mais tout récemment on a découvert le reste de la copie. On y découvre Noël Godin dans la distribution et Gilles Brenta à la décoration. Je n’ai vu qu’une seule bobine mais c’est un film remarquable. Couleur chair (1978) de François Weyergans a un casting remarquable : Veruschka Von Lehndorf, Laurent Terzieff, Dennis Hooper, Bianca Jagger, Anne Wiazemski et Lou Castel. Je pense que le film n’est pas visible à cause de la faillite du producteur. Pour Histoire de l’oeil (1973) de Patrick Longchamps est un cas encore plus bizarre. L’histoire est inspirée d’un roman de Georges Bataille. Le réalisateur a disparu au Mexique. Parfois je me demande si le film existe vraiment. A-t-il été terminé ? La seule trace de son existence est le programme d’un festival italien dans lequel il est repris mais sans indication de durée et je sais que dans le catalogue des festivals il arrive qu’on reprenne des films non terminés. C’est un film mystérieux qu’on aimerait retrouver et voir ! Le Chantier des gosses (1956-70) de Jean Harlez, un film témoignage en noir et blanc sur le quartier des Marolles et ses artisans dans les années 1950-60, est aussi un film peu connu, d’un cinéaste autodidacte, assistant de Charles De Keukeleire pendant trois ans. Il a bricolé lui-même sa caméra et a monté son film dans sa minuscule cuisine-cave. The Afterman (1985) de Rob Van Eyck avec Jacques Verbist et Franka Ravet est un film de science fiction réalisé avec un minimum de moyens techniques et avec le soutien d’un fabricant de crème fraîche. Il voulait faire une suite mais n’y a pas réussi.

Muets disparus. Il y a aussi Ce soir à huit heures (1930), un film muet et surréaliste auquel Henri Storck a participé et toutes les sources mentionnent l’existence du film. Francis Bollen dit que la seule chose qui existe encore est le scénario – en effet on l’a trouvé chez nous, tapé à la machine – mais que le film a disparu et tout à fait par hasard je l’ai retrouvé dans nos collections. Quelqu’un s’était trompé dans la fiche technique du film, avait mis « fr », dans la base de données. L’ennui c’est qu’il n’est pas monté, il n’y a que des rushes. J’ai appelé Storck il y a quelques années. Il avait oublié l’existence du film. On a le scénario, on pourrait essayer de le monter d’autant que c’est l’un des rares films expérimentaux de l’époque. Pour Reflets de Gussie Lauwson (1928), on n’a aucune source – sauf chez Bollen et dans une revue de ciné-club à Ostende. C’est aussi un film mystérieux. Tout comme Midi (1929) et La Vie à l’envers (1930), les deux films de Lucien Backman, où tout est filmé à l’envers. Les gens reculent au lieu d’avancer. »

THYS Marianne et al., Belgian cinema = Le cinéma belge = De belgische film est paru chez Flammarion/Ludion en 1999, pour la Cinémathèque Royale de Belgique (Bruxelles). Recherche et coordination de Marianne THYS ; textes de René MICHELEMS, Michel APERS, Jacqueline AUBENAS, Geneviève AUBERT, Guido CONVENTS, Francine DUBREUCQ, Dirk DUFOUR, Peter FRANS, Paul GEENS, André JOASSIN, Luc JORIS, Sabine LENK, Anne-Françoise LESUISSE, Serge MEURANT, Rik STALLAERTS, Marianne THYS ; traductions de René ANEMA, Peter BARY, Ludo BETTENS, Ailica CAMM, Philippe DELVOSALLE, Sam DESMET, Jean-Paul DORCHAIN, Eric DUMONT, Annick EVRARD, Bruno LECOMTE, Philippe NEYT, Christophe STEFANSKI, Ann SWALEF, Tommy THIELEMANS, Patrick THONART, Marianne THYS, Dick TOMASOVIC, Catherine WARNANT, Rolland WESTREICH, Chris WRIGHT ; préface de André DELVAUX ; préface de Marianne THYS

UK – FR – NL (édition trilingue)

EAN 90-5544-234-8

992 pages

Disponible en grand format (autres formats via OPACAML-CFWB.BE).

Ce que nous en disons…

Impressionnant et rigoureux. Sans limitation au « convenable » ou au « bien connu des cinéphiles », l’ouvrage regorge de trésors d’information quelquefois surprenants : saviez-vous qu’André Blavier a joué dans Belle d’André Delvaux ? Mon grand-père aussi, d’ailleurs…

L’auteure…

[MARIANNETHYS.BE] « Marianne Thys est rédactrice finale, coordinatrice de projets, relectrice et traductrice de livres consacrés à l’art, l’architecture, l’histoire et la culture, et ce pour des éditeurs et des musées plus ou moins grands en Belgique et à l’étranger. Elle est active dans le secteur du livre depuis plus de 20 ans, d’abord comme employée, puis en tant que freelance depuis 2007. Marianne Thys écrit, corrige et rédige des textes, effectue des recherches d’images, fait appel à des traducteurs et assiste les concepteurs. En résumé : elle assure toute la phase prépresse, du manuscrit jusqu’à l’impression.«

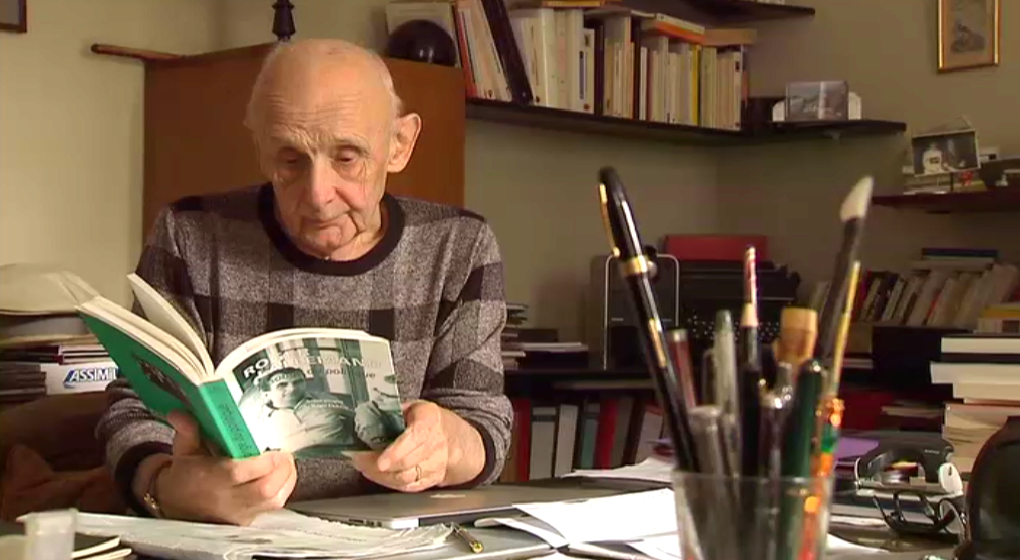

[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : cinematek | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © Luc de Heusch.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…

[

[

Auteur américain né en 1946. On lui doit entre autres (le hasard des éditions traduit également l’évolution des mentalités…) :

Auteur américain né en 1946. On lui doit entre autres (le hasard des éditions traduit également l’évolution des mentalités…) :

[

[