Ce qu’ils en disent…

[EDITIONS-ERES.COM] En retraçant la genèse de l’individualisme moderne, Mark Hunyadi développe la profondeur historique du problème de la confiance, ainsi que la raison philosophique pour laquelle ce thème – pourtant unanimement reconnu comme essentiel – a été largement négligé dans la littérature philosophique.

Au fil de nombreux exemples, il montre que la confiance est relation au monde, avant d’être relation au risque, de nature essentiellement économique. L’emprise du numérique sur nos existences a pour effet d’éliminer tendanciellement les relations de confiance, au profit de relations sécurisées. Ce phénomène dessine l’horizon d’une société automatique, d’où sont chassées les relations naturelles de confiance qui nous lient au monde – aux objets, aux autres, aux institutions.

À partir d’un exposé d’une grande clarté sur la théorie de la confiance qu’il a été le premier à formuler, Mark Hunyadi pose un diagnostic philosophique sur la source des crises que nous devons affronter et offre un outil critique permettant d’entrevoir les alternatives possibles.

HUNYADI Mark, Faire confiance à la confiance est paru chez Erès en 2023.

FR

EAN 9782749275840

112 pages

Disponible en grand format et ePub.

Ce que nous en disons…

Il en est de certains livres comme des petits vieux sur les bancs : on peut passer à côté en les remarquant à peine, pressé que l’on est d’aller, soi-disant, quelque part. Mais celui qui prend la peine de s’asseoir un instant et d’écouter la conversation, voire de s’y mêler, va peut-être se relever avec des trésors d’humanité dans les oreilles et… matière à méditer sur ce que signifie effectivement “aller quelque part.“

Faire confiance à la confiance, le livre de Mark Hunyadi paru en 2023, fait cet effet-là. Au fil d’une petite centaine de pages, le philosophe louvaniste replace la confiance au cœur de la réflexion sur l’homme et sa société : le résultat est inédit et fondateur. En passant, il rend au péril numérique sa juste place, ce qui ne va pas faire plaisir aux complotistes de tout poil. A lire d’urgence !

Ce que j’ai d’ailleurs fait, au point d’intégrer l’approche de Hunyadi au cœur de ma réflexion sur comment “être à sa place” (l’ouvrage prévu a été rebaptisé, après que la philosophe française Claire Marin ait choisi ce titre pour son dernier livre). Vous retrouverez donc la confiance comme principe directeur dans les pages du livre que j’écris en ligne : Raison garder. Petit manuel de survie des vivants dans un monde idéalisé. Et, en attendant la publication dudit ouvrage, foncez chez votre libraire indépendant ou lisez la conclusion de Faire confiance à la confiance ci-dessous : nous n’avons pas résisté à l’envie de la reproduire intégralement.

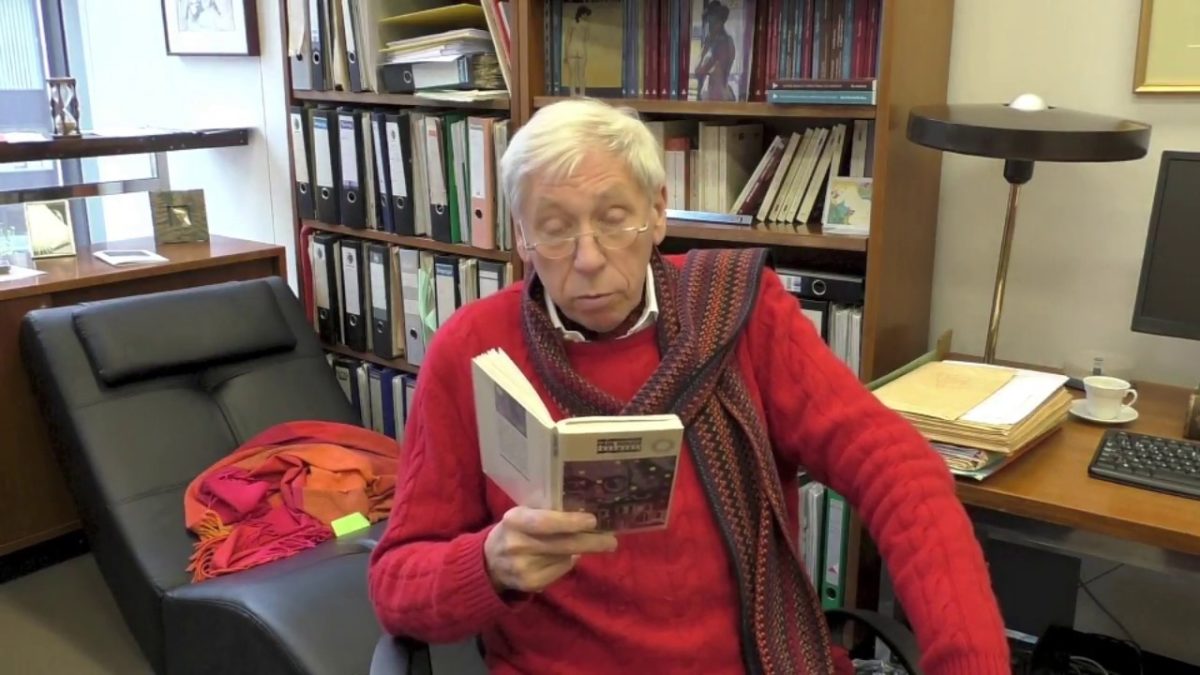

Patrick Thonart

Bonnes feuilles…

Conclusion : préserver la vie de l’esprit

Étant fondamentalement rapport au monde, la confiance est ce dans quoi nous séjournons. Mais le concubinage forcé avec le numérique modifie notre habitat : plus sûr, plus fonctionnel, il est aussi à même de satisfaire plus rapidement une gamme plus étendue de désirs, pour le plus grand contentement de ses utilisateurs. Il est donc aussi libidinalement plus satisfaisant, ce qui lui confère une force irrésistible.

J’ai essayé de montrer que ce taux accru de satisfaction allait de pair avec une baisse tendancielle du taux de confiance – au sens où on en avait de moins en moins besoin-, puisque le principe même de cette modification de notre manière d’habiter le monde est la prise en charge de nos désirs et volontés par des processus automatisés capables de les exécuter dans les conditions techniques les plus optimales. Du coup, la sécurité technique se substitue à la confiance naturelle dans le processus de réalisation de nos désirs.

Cela nous rive tous de manière inédite au système. Si la satisfaction de nos désirs devient, grâce au numérique, automatique ou quasi automatique, toute résistance se trouve abolie. Des processus machiniques prennent le relais et assurent l’exécution automatique du désir, rivant l’individu à la puissance sans limites de ce système libidinal. Le numérique, par le confort réel qu’il procure, affaiblit les énergies individuelles potentiellement en révolte contre la réalité en place, alimente donc la conservation du système en dédommageant chacun par un confort accru, érodant par là même les énergies antagonistes. De ce monde, le sens de la transcendance se trouve lui-même exilé, car plus les satisfactions sont immédiates, plus l’aspiration à un monde autre s’ éloigne.

Politiquement, les conséquences de cette évolution sont délétères pour la démocratie. Le problème ne tient pas aux institutions elles-mêmes, et on a envie de dire : hélas. Car le mal est plus profond, plus insidieux que cela. Il touche non pas au fonctionnement des institutions démocratiques (qui, formellement, tiennent le coup), mais, plus fondamentalement, aux valeurs sur lesquelles elles reposent. Au premier rang de celles-ci : la recherche coopérative de la vérité, ou la volonté de trouver un consensus et de s’y tenir. En effet, s’il est bien un acquis fondamental de la modernité démocratique, et ce, en gros, depuis la fin des guerres de religion qui avaient laissé l’Europe exsangue, c’est que les conflits doivent se résoudre symboliquement – c’est-à-dire par la discussion plutôt que par les armes.

Principe exigeant, ‘idéal régulateur’ comme disent les philosophes, mais suffisamment puissant et efficace pour que, par exemple, la construction européenne tout entière s’y adosse. Il est en outre éminemment générateur de confiance, car il permet aux citoyens de s’attendre légitimement à ce que les affaires publiques soient gérées dans le meilleur intérêt de tous.

Seulement voilà : la résolution symbolique des conflits suppose d’être d’accord de s’accorder, c’est-à-dire de coopérer à la recherche de la vérité, avec un petit v. Or, s’est progressivement imposée sous nos yeux, à bas bruit, une conviction d’une tout autre nature, selon laquelle ce qui compte, ce n’est plus tant la recherche de la vérité que l’affirmation de soi. L’identité plutôt que la vérité. Crier haut et fort ce que l’on est, clamer ce que l’on veut, penser ce qu’on pense et le faire savoir, voilà la grande affaire. Polarisation entre communautés irréductibles, fragmentation des revendications, populismes et fake news s’alimentent à ce même primat de l’identité sur la vérité : ne compte que ce qui me renforce dans mes convictions.

Ce qui, au-delà de toutes leurs différences, réunit ces symptômes politiques, c’est précisément cette attitude de brutale affirmation de soi qui refuse toute transcendance à soi-même : je veux ou je désire quelque chose parce que je suis ce que je suis, point barre. On retrouve ici le traitement naturaliste du désir dont il était question plus haut, mais à l’égard de soi-même : j’adhère à une info non en fonction de sa vérité présumée, mais parce qu’elle me plaît et flatte ce que je pense, sucre pour mon cerveau.

Il n’est pas question de former, de réinterpréter, de réévaluer mes aspirations spontanées en fonction de celles d’autrui, ou en regard d’un intérêt ou d’une valeur supérieurs. Chacun considère son désir ou sa volonté comme un fait brut qui cherche sa satisfaction comme la pierre tombe vers le bas. Comme pour les assaillants du Capitole le 6 janvier 2021, le désir doit faire loi.

J’ai essayé de le montrer, le numérique joue un rôle majeur dans ces évolutions. Car il renforce formidablement cette tendance à l’affirmation de soi, qui est aussi une tendance à la satisfaction de soi. Dans ce monde, on a de moins en moins besoin de confiance, donc de relation constructive à autrui. Dans un monde administré par le numérique, la confiance devient inutile, parce que le système tend toujours davantage à sécuriser la réalisation de nos désirs. Il les prend en charge et les exécute à notre meilleure convenance, éliminant au maximum les risques de déception.

De ce point de vue, le numérique se présente comme un immense système de satisfaction, où tout le monde, du cueilleur de champignons à l’athlète de pointe en passant par le diabétique et le chercheur en philosophie, trouve son compte. C’est une réussite diabolique, en ce sens qu’elle enferme tout un chacun dans sa bulle de satisfaction (à l’origine, diable veut dire : qui sépare). Le numérique n’est pas une fenêtre sur le monde, mais monde lui-même, paramétré par d’autres ; un monde au sein duquel, je l’ai dit, l’individu ne fait que répondre à une offre numérique.

Extrapolée à la limite, cette évolution lourde conduit à une forme de fonctionnalisme généralisé: non pas un fonctionnalisme où le système attribue à chacun sa fonction (comme dans la division du travail, où chacun est assigné à une tâche par son n + 1), mais où chacun attend du système qu’il remplisse la fonction qu’il lui attribue. Renversement, au demeurant, typiquement dans la veine de l’individualisme nominaliste : souverain dans sa volonté, l’individu met à son service un système qui l’exécute. Et le système est ainsi fait qu’il en est désormais techniquement capable. Dans ce monde, chacun devient l’administrateur de son propre bien-être, pour sa plus grande satisfaction. L’exécution du désir et de la volonté est automatisée, prise en charge par les algorithmes. Plus besoin de confiance dans ce monde-là ! La confiance y est remplacée par la sécurité. Les relations naturelles de confiance, et leur incertitude constitutive, se trouvent remplacées par des relations techniques, comme on a pu le voir ici à l’exemple du bitcoin.

Cette évolution marque un vrai tournant anthropologique et sociétal. Elle embarque tout sur son passage, y compris, donc, les valeurs qui sous-tendent la démocratie. Car elle renforce immensément chez l’individu la tendance libidinale à la satisfaction de soi, qui dès lors prévaut sur toute autre considération. Et elle renforce au passage son narcissisme cognitif, qui le pousse à préférer sa vérité à la recherche coopérative de celle-ci. L’individu trouve désormais d’autres communautés de confiance, structurées autour des influenceuses et influenceurs, par exemple, des communautés affectives formées de ceux qui pensent et sentent comme lui. Individuel ou collectif, le cockpit numérique n’en est pas moins un puissant isolant.

Nous ne sommes malheureusement, en l’état actuel des choses, pas équipés pour faire face à ces évolutions et adopter les réponses qu’elles réclament. Ni moralement, ni politiquement. Car le seul cadre dont sont dotées les démocraties constitutionnelles modernes, c’est la défense des droits et libertés individuels. Or, l’emprise du numérique comme le changement climatique sont des phénomènes globaux qui nécessitent des réponses globales. L’éthique individualiste libérale, de part en part nominaliste comme je l’ai rappelé, n’est simplement pas taillée à la mesure de ces problèmes. Au contraire, elle les aggrave, animée qu’elle est du seul souci de préserver à chacun sa sphère de liberté d’action, incapable en conséquence d’agir sur les effets cumulés des libertés individuelles agrégées.

En l’occurrence, l’enjeu éthique fondamental de l’emprise numérique n’est pas l’ensemble des risques qu’elle fait courir à nos vies privées ou à la sécurité de nos données. Ce sont là des problèmes certes importants et qu’il faut résoudre, mais le droit allié à la technique s’y emploie déjà ; et bien que difficile, cette tâche n’est pas insurmontable. En revanche, ce que le numérique fait à l’esprit représente un enjeu autrement plus considérable !

Le fonctionnalisme généralisé, l’automatisation de l’exécution des désirs, le renforcement du narcissisme cognitif, l’isolement mental, et tout cela au nom d’une plus grande satisfaction libidinale : voilà qui menace la vie de l’esprit humain bien davantage que les risques juridiques que fait courir aux individus le commerce de leurs données.

Or, cette menace ne peut être appréhendée dans le cadre de l’éthique individualiste – celle des droits de l’homme – dont nous disposons actuellement. Elle n’est simplement pas à la hauteur des enjeux anthropologiques et sociétaux qui se dessinent. Ainsi, l’Union européenne par exemple, qui se considère facilement exemplaire dans le domaine de la régulation du numérique, produit à grande vitesse un nombre considérable de textes législatifs, à commencer par le RGPD (Règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en 2018), mais qui tous, sans exception aucune, ne font qu’entériner le système existant, en l’obligeant simplement à se conformer aux exigences des droits fondamentaux des individus. Une telle obligation est importante, certes, et on se désolerait si on ne s’évertuait à l’honorer. Elle est de plus difficile à implémenter dans la réalité, en raison des caractéristiques techniques du fonctionnement numérique, chacun le sait ; tenter de le faire est donc en soi une tâche héroïque.

Il n’empêche que cette approche par ce que j’appelle l’éthique des droits – l’éthique qui se focalise sur les torts faits aux individus – ne peut qu’ignorer les enjeux éthiques fondamentaux qui concernent la vie de l’esprit en général, c’est-à-dire nos rapports au monde, aux idées, à l’imagination. Car la vie de l’esprit pourrait être entièrement prise en charge par des processus automatiques – elle pourrait donc être intégralement automatisée en ce sens -, tout en respectant scrupuleusement les principes fondamentaux de l’éthique des droits. Chacun pourrait se retrouver à gérer son existence dans son cockpit, sans qu’aucune charte éthique ou texte législatif n’y trouve rien à redire. Le respect de l’éthique des droits est ainsi compatible avec la déshumanisation de la vie de l’esprit.

La défense des droits individuels ne peut donc être le dernier mot de notre rapport au numérique. Sécuriser les transactions numériques, protéger la vie privée, garantir la liberté d’expression et la non-discrimination, tout important que cela soit, passe à côté des véritables enjeux éthiques du numérique, pour lesquels il n’existe pourtant aucun comité d’éthique. Tous sont en effet prisonniers de l’éthique des droits, qui ruisselle des plus hauts textes normatifs (le préambule des Constitutions, ou la Convention européenne des droits de l’homme) jusqu’aux plus infimes règlements internes d’entreprises.

L’impuissance de l’éthique des droits et de la pensée libérale en général rend indispensable une refonte de l’organigramme de nos sociétés démocratiques chancelantes. Je ne reviens pas ici sur la nécessité de créer une institution capable d’organiser l’ agir collectif à la hauteur où agissent actuellement les grandes puissances privées du numérique. C’est là une nécessité en quelque sorte conceptuelle, car aucun agir individuel, même agrégé, ne parviendra à contenir, infléchir ou réorienter ces évolutions massives. Politiquement donc, ce qui est requis, c’est une institution transnationale dont l’horizon normatif ne saurait se limiter à la défense des droits et libertés individuels, pour la raison simple que l’ensemble des phénomènes que j’ai décrits pourrait se dérouler dans le respect intégral des principes de l’éthique des droits. Ces phénomènes sont plutôt à comprendre comme l’effet systémique engendré par l’éthique des droits elle-même, qui laisse tout faire pour peu qu’il ne soit pas fait de tort aux individus en particulier. D’où la nécessité d’une institution qui secondarise l’éthique des droits, pour permettre de penser à l’horizon global du type d’humanité et de société (donc de vie de l’esprit) que nous souhaitons. Seule une telle institution réflexive peut nous sortir de l’impuissance dans laquelle nous enferme la petite éthique des droits.

Mais une telle institution serait elle-même impossible si elle ne pouvait pas puiser dans les ressources des acteurs eux-mêmes. Cette institution doit apparaître normativement désirable à leurs yeux. Pour qu’une institution ne flotte pas dans le vide éthéré de ses principes abstraits, elle doit pouvoir s’ancrer dans le sens que les acteurs sont capables de conférer à leur propre expérience.

Ce sont ces ressources de pensée négative dont s’alimente la vie de l’esprit que le système érode jour après jour en s’adressant méthodiquement à ses utilisateurs comme à des êtres libidinaux ; il s’adresse à eux non comme à des êtres rationnels capables de pensée et de jugement, mais comme à des êtres cherchant la satisfaction automatique de leurs désirs et volontés. J’ai évoqué comment cette tendance actuellement à l’œuvre s’inscrivait dans le cadre général d’une substitution de relations techniques aux relations naturelles avec le monde, et ses conséquences de longue portée.

Mais une tendance n’est qu’une tendance, précisément, et elle laisse encore la place à des expériences qui ne s’y plient pas. Le numérique ne pourra pas remplacer ni même médiatiser toutes les relations au monde ; s’éprouver soi-même et éprouver le monde et la force illuminante des idées reste et restera l’apanage des sujets vivants, sauf à devenir des robots. C’est par conséquent dans des îlots d’expériences quotidiennes non encore colonisées par le numérique – expériences de confiance, de face-à-face, d’amour, de communication authentique, de confrontation réelle, mais aussi expériences du corps vivant, du corps dansant, du corps sentant -, c’est dans ces expériences d’épreuve qualitative de soi et du monde que les acteurs peuvent trouver eux-mêmes les ressources de contre-factualité capables d’alimenter leur pensée négative, pensée critique qui témoigne encore qu’un autre monde est possible. L’épreuve qualitative du monde, qui a été méthodiquement occultée par l’émergence du nominalisme, et qui est aujourd’hui systématiquement écartée par l’ontologie implicite du numérique, recèle, pour peu qu’on y porte une juste attention, l’image vivante d’une relation possiblement non aliénée au monde.

La philosophie est la seule science qui puisse appréhender l’expérience humaine comme un tout. C’est donc à elle que revient la tâche, aujourd’hui muée, sous la pression des circonstances, en tâche politique, d’exhiber le sens de ces expériences intramondaines riches en ressources face à l’administration numérique du monde. Ces expériences conservent les traces d’un rapport non nominaliste au monde ; traces inapparentes, comme diluées dans l’océan de l’esprit nominaliste qui nous gouverne, mais que pour cette raison même la philosophie, en particulier dans ses usages critiques, est en charge de préserver et d’exposer comme autant de pépites où se réfugie l’esprit authentiquement humain.

La sécurité technique ne peut certes pas remplacer toutes les relations naturelles de confiance, sauf à ce que nous devenions des robots – auquel cas nous ne pourrions même plus nous en plaindre. C’est à la philosophie – la seule science qui envisage l’expérience humaine comme un tout – que revient la tâche éminente de montrer qu’un autre monde est possible, un monde où l’esprit humain, plutôt que s’ encapsuler sur lui-même, puisse se confronter à ce qui le dépasse. C’est à la philosophie que revient de montrer que la vérité, la confiance, l’amour, et d’autres expériences semblables, irréductibles à la relation numérique, élèvent l’esprit parce qu’ils le transcendent.

Mark Hunyadi, philosophe

L’auteur…

Mark Hunyadi est philosophe, professeur de philosophie à l’université catholique de Louvain, professeur associé à la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l’institut Mines/Télécom de Paris.

Mark Hunyadi est philosophe, professeur de philosophie à l’université catholique de Louvain, professeur associé à la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l’institut Mines/Télécom de Paris.

En savoir plus…

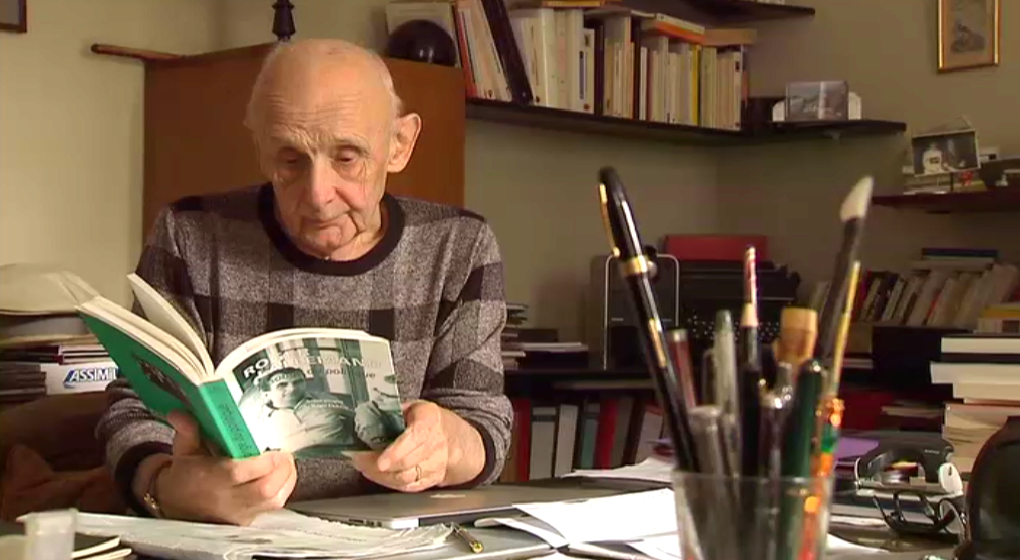

[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : editions-eres.com ; librel.be | auteur-contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © lcp.fr.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…

Mark Hunyadi est philosophe, professeur de philosophie à l’université catholique de Louvain, professeur associé à la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l’institut Mines/Télécom de Paris.

Mark Hunyadi est philosophe, professeur de philosophie à l’université catholique de Louvain, professeur associé à la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l’institut Mines/Télécom de Paris.

Journaliste spécialisé dans l’actualité internationale, notamment pour Le Vif L’Express, François Janne d’Othée a toujours gardé Bruxelles comme port d’attache. Il en connaît autant ses angles attachants que ses recoins moins glamour, et souvent romanesques.

Journaliste spécialisé dans l’actualité internationale, notamment pour Le Vif L’Express, François Janne d’Othée a toujours gardé Bruxelles comme port d’attache. Il en connaît autant ses angles attachants que ses recoins moins glamour, et souvent romanesques.