Ce qu’ils en disent…

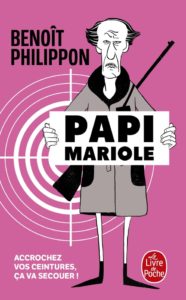

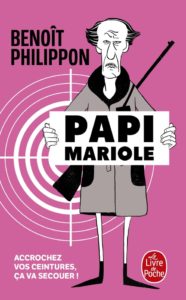

[LIVREDEPOCHE.COM] « Bon sang de bonsoir, mais qu’est-ce que je fous là ? » À l’entrée du périph, un vieux monsieur, peignoir en velours et chaussons en peluche effilochés, se répète inlassablement cette question. Échappé de son Ehpad, Mariole, tueur à gages, ne se souvient plus de rien, sauf d’une chose : il lui reste une mission à accomplir. Seul problème, il ne sait plus laquelle. Mathilde, elle, se bourre d’anxiolytiques pour oublier. Victime de revenge porn, jetée en pâture sur les réseaux sociaux, elle se dit que le plus simple est peut-être d’en finir… à moins de faire équipe avec le vieil amnésique venu à sa rescousse : en l’aidant à retrouver la mémoire, Mathilde pourrait se payer une revanche en or.

Deux personnages inoubliables. Une comédie noire de grande classe. Du savoir-rire.

Hubert Artus, Lire magazine

Avec humour, réalisme et bienveillance, Benoît Philippon déroule le road trip pétaradant d’un duo de justiciers explosifs.

Marie Rogatien, Le Figaro magazine

[FRANCEINFO.FR/CULTURE, 29 mars 2024] Papi Mariole de Benoît Philippon : voyage au bout de la jubilation. Benoît Philippon signe avec Papi Mariole un livre désopilant, plein de tendresse et d’humanisme, sur un vieux tueur à gages atteint d’Alzheimer qui fait équipe avec une jeune paumée pour une odyssée épique. Indispensable.

Quelque part entre Donald Westlake et Daniel Pennac, entre un éclat de rire salvateur et une bienveillance désintéressée, Papi Mariole (Albin Michel) est un voyage au bout de la jubilation. Benoît Philippon signe un livre hilarant, plein de tendresse et d’humanisme. Un roman qui fait du bien. Et d’une originalité explosive. L’auteur de Mamie Luger et de Cabossé réunit de nombreux ingrédients pour une recette dont il a seul le secret. Alors, oui, « accrochez-vous à vos bretelles, ça va valser.«

La vieillesse peut être un naufrage ou un nouveau départ. Papi Mariole, atteint de la maladie d’Alzheimer, n’en peut plus d’attendre la mort dans son Ehpad. Alors, il s’enfuit. Parce que Mariole a une mission à accomplir. Laquelle ? Il ne se souvient plus. Maudit Alzheimer. Mariole est tueur à gages, ça complique un peu sa tâche.

Le tueur, la jeune fille et la cochonne. Mariole erre dans un univers qui a perdu ses repères. Le vieux tueur est convaincu qu’il arrivera à ressusciter sa mémoire et retrouver son passé. Dans son périple, il croise Mathilde. La jeune fille est prête à mettre fin à ses jours. Victime de revenge porn, elle voit sa vie jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Proie d’un manipulateur, elle a perdu confiance en elle-même et envers les autres. Jusqu’à sa rencontre improbable avec Papi Mariole, qu’elle surnomme avec tendresse Dory, comme le poisson bleu qui souffre de trouble de mémoire immédiate dans le film d’animation Le Monde de Nemo. « Qui êtes-vous ?« , n’arrête pas de lui demander régulièrement son compagnon d’infortune. Et pour compléter cet attelage improbable, Madame Chonchon, la truie de compagnie de l’ancien tueur à gages.

Et voici donc le trio parti en guerre pour réparer les injustices, et rendre ce monde un peu plus vivable. Avec son écriture nerveuse et pleine d’humour, Benoît Philippon s’intéresse à des sujets importants : la transmission, les violences faites aux femmes, réelles et numériques (et non virtuelles), la dépendance des personnes âgées, la masculinité toxique, la vengeance… On rit souvent avec Papi Mariole, et entre deux éclats, deux sourires, on réfléchit aussi. Et c’est toute la force de Benoît Philippon d’évoquer des sujets profonds avec ce qui peut apparaître comme de la légèreté. Papi Mariole, une extraordinaire odyssée jubilatoire. Benoît Philippon, une plume aérienne et profonde.

Mohamed Berkani

PHILIPPON Benoît, Papi Mariole est paru chez Livre de poche en 2025.

FR

EAN 9782253253198

384 pages

Disponible en grand format, ePub et poche.

Ce que nous en disons…

Jubilatoire ! Du Grand Guignol subtil et méchamment réaliste : ça existe. Le genre de tournepage dont on se délecte sans pouvoir fermer la lumière en tête du lit (« Allez, encore un petit chapitre, puis je dors…« ). Un polar qui respecte les conventions du genre mais également un brûlot engagé pour la cause des femmes et… des papis gâteux. On en ressort souriant (ce livre est drôle), responsable (l’engagement du propos n’est pas anodin : la vengeance sonne comme un lourd avertissement envers…) et plus humain (la preuve : j’ai pleuré au dernier chapitre). A ne pas rater !

Patrick Thonart

Bonnes feuilles…

. . . rentre chez elle. Les rétines rougies par les larmes. Acides. N’y croit pas. Clique à nouveau. Ne peut s’en empêcher. Les vues. Le décompte s’accentue.

Mitraillage de notifications. T’as trop pas de fierté, meuf / ‘J’vais te faire miauler, moi, LOL / Pussy Dol, comment t’es chaude/ Tu baises aussi dans ta litière ? / Et mon os, tu veux le ronger, mon os ? Les amis qui s’inquiètent, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Insta, dans la vraie vie. Mathilde, tu vas bien ? C’est quoi ce délire? / C’est vraiment l’horreur, je pense à toi / Putain, mais pourquoi t’as fait ça, meuf ? À la main tendue succède le couperet. Accusateurs, eux aussi. La brûlure du jugement. La déception dans leur ton. De toute façon, ils ne font pas le poids. Comparés aux tonnes d’immondices qui l’attirent au fond. Tout au fond. « Miaule pour moi. » Son visage en gros plan. Sa langue contre ses dents. « Miaow« . Les rires. Off caméra. Les recoins de son intimité, on caméra. Et maintenant sur le Web. Capturés dans les filets du LOL. Son visage, partout relayé, son anatomie, pas même floutée, son nom, hashtagué, son prénom, en open source, personne ne peut la rater, personne n’essaie. Des milliers de partages, ses données perdues, là-haut dans le cloud, amalgamées dans un maelstrom anonyme. « Juste une vidéo pour nous. » Mathilde miaule pour l’éternité virtuelle, face caméra, consentante, pendant que Beau_risque_69 la sodomise, mais « ça reste entre nous« . Entre nous et le reste du monde. Son visage à lui est flouté – brouillage hard codé, impossible à effacer, Boris est le créateur de la vidéo, le détenteur du master, son anonymat restera protégé, il s’en est assuré. Alors que pour Pussy Doll, c’est le début de la gloire. Qu’elle le veuille ou non. La flambée virale. Des hashtags du plus évocateur au plus explicite. Spirale du trash. Mathilde, la tête dans la cuvette, vomit sa crédulité avec sa salade-crudité. Bientôt elle régurgitera son overdose d’anxiolytiques. La vidéo. En boucle. Des quidams libidineux lui ont écrit des horreurs. On a trollé son Insta. Qualificatifs infamants, insultes dégradantes, son « Miaow » est devenu un meme. Entre deux dégueulis, une question résonne contre la faïence : « Y a pas de brigade des moeurs contre ce genre de détournements ? » Sur certains sites, si. Tant qu’on ne voit pas ses seins, pas de quoi censurer l’extrait. Sur d’autres hébergeurs, par contre, c’est open bar sur son intimité. Depuis la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee devenue virale, le porno non consenti sur Internet est un sport international. Hunter Moore et son site IsAnyoneUp ? a fait des émules. Jennifer Lawrence n’a pas pu se protéger de la fuite de ses photos, malgré son armada d’avocats. Alors qu’est-ce qu’elle peut faire, elle ? Cheval de Troie, cadeau de la maison, en surimpression au bas de la vidéo, les liens sur ses profils Insta, Facebook, Linkedln, TikTok, Romantica. La toile d’araignée virtuelle qu’elle a elle-même tissée. Pour se construire un réseau, rester connectée, à ses amis, à ses contacts, provoquer des rencontres, motiver des opportunités professionnelles, rigoler devant des vidéos de tranches de vie, des gifs animés d’une débilitée devenue soudain essentielle… Rien de méchant, faut bien se détendre, entre deux réunions commerciales chiantes et l’accumulation des mails urgents dans le week-end. « La bonne taille? Mais… comment t’as su ? » « Quarante-deux, tu me l’as dit quand on tchattait. » Des extraits de leur conversation, capturés sur la vidéo, livrés en pâture, alimentent l’orgie de commentaires. Ils ne manquent jamais d’imagination, quand il s’agit d’humiliation. Et c’est parti pour le body shaming. Elle qui se trouvait un peu ronde, mais se trouvait aussi des excuses, toutes les analogies y passent, de la vache à la truie, la psalmodie des immondices, illustrées par des montages photo ignominieux, piochés dans des clichés d’abattoirs, son visage en extase accolé à des tortures animales, abjectes jusqu’à la nausée. Sur repeat, Mathilde et son sourire, un rien forcé, la langue qui passe sur les dents : « Miaow… » Elle a beau appeler les services client, alertes anti-spams, sécurité des plateformes, à chaque lien supprimé, en réapparaît un clone ailleurs. Le film a été rippé, dupliqué, relinké, à l’infini. Rien à faire. Si le terme virus va si bien à l’univers informatique, il y a une bonne raison à ça : impossible de freiner l’épidémie. « Miaow… » Coup de téléphone de son patron. Convoquée à son bureau -l’entreprise ne pourrait tolérer ce type de comportement d’aucun employé. Il en va de la réputation de la boîte. – Mais je ne suis pas responsable, enfin si, mais ça devait rester dans la sphère intime. – Ce que vous faites dans l’intimité ne doit pas nuire à notre image, mademoiselle Wandderlon. Inutile de vous dire que la déviance de cette vidéo… Elle avait déjà halluciné quand, lors de l’entretien, son futur employeur avait fait allusion à des photos qu’il n’avait pu voir que sur son compte Facebook. Il avait fouiné. En même temps, elle ne l’avait pas configuré en « privé« . Qui se met en privé, de nos jours ? Si on se connecte sur un réseau, c’est pour être vue, non ? L’anonymat, c’est so siècle dernier. Suffit d’être vigilant, ne pas poster n’importe quoi. Elle se scandalise toujours de voir ses amis partager des photos de leurs gosses en ligne. Avec l’étendue de la pédocriminalité, ils ne se rendent pas compte. Mathilde, la tête dans la cuvette, vomit son vertige. Aspirée par l’horreur de ses constatations : elle ne parviendra jamais à s’extraire de ce tourbillon, n’aura plus de travail, ne trouvera plus d’employeur, d’amis, d’amants, de famille. « Oui, maman, j’ai honte, non, je ne savais pas qu’il mettrait cette vidéo en ligne, c’était pour s’amuser. Tu t’es jamais amusée, toi ? Ah oui, papa ne veut plus me parler ? Bah, c’est pas la première fois que je le déçois. Ah là, il ne veut plus me voir ? Jamais ? Merci pour le soutien, vraiment… Moi aussi, j’ai honte de moi… Moi aussi, si tu savais. » La mère raccroche, trop de déception, trop de dégoût. Comment cela a-t-il pu leur arriver, à eux ? Ils l’ont pourtant bien éduquée. Son frère n’est pas comme elle. Pourquoi Mathilde est-elle devenue comme ça ? Pourquoi leur a-t-elle fait ça ? À eux ! Elle est mise au ban. Par eux, par tous. Comme ceux qu’elle aidait. Les laissés-pour-compte. Elle ne s’imaginait pas être à son tour jetée au rebut. Pas comme ça. Mais ça y est, elle aussi est passée de l’autre côté. Des cernes sous les yeux, l’incriminée observe son médecin qui lui signe un arrêt de travail. « Trop tard, je suis licenciée. » Dans son regard inquisiteur, elle devine qu’il a maté la vidéo, sous le manteau. Avec ses pattes de mouche, il rédige une ordonnance. Elle plonge dans une autre spirale : anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. Un clic de temps en temps sur la blogosphère. Son hashtag caracole toujours sur certains sites de streaming pour adultes, Pomhub, XNXX, TuKif, X videos, xHamster. Elle se revoit dans son open space, après le savon passé par son patron, son monde écroulé, son licenciement pour faute grave, sans indemnités compensatoires, et son poste de travail, jonché de photocopies, d’elle, à quatre pattes, saucissonnée dans une lingerie taille quarante-deux, se livrer à du porno amateur. Les rires, pas même camouflés, de ses collègues, des « Miaow« , ravalés dès qu’elle tournait la tête. Boris… Comment t’as pu me faire ça ? Après tout ce qu’on avait partagé. Nos nuits tendres, nos échanges, nos confessions. Pendant des semaines. Tes caresses, tes promesses. C’était pas anodin ? Si ? Mathilde pleure sous les rires sans visage. Une collègue lui tend un Kleenex. Dans son regard se mêlent compassion et dégoût. Elle penche la tête sur le côté, observe Mathilde, comme si elle se repassait cette vidéo en mémoire. « Miaow« . Un cachet, deux cachets, trois cachets « Attention à bien respecter la dose prescrite – Sinon quoi ? -Risque d’intoxication.» Quatre cachets, cinq cachets. Les mois qui passent. L’assommoir. Oublier. Son image. Devenue publique. Salie. Piétinée. Jugée. Condamnée. Par ces inconnus. Six cachets. Un coup de fil. « Allô maman? … Oui, moi aussi, je me dégoûte… » Elle réalise qu’elle n’arrive plus à articuler. C’est quoi, ce bruit ? Des sirènes ? Elle s’est assoupie. Depuis combien de temps ? Elle ne sait pas, elle ne sait plus, elle se dit juste que si ça continue, ell

L’auteur…

Né en 1976, Benoît Philippon est auteur, scénariste et réalisateur. Il a grandi en Côte d’Ivoire, aux Antilles, au Canada et en France. Le succès de Mamie Luger, son deuxième roman, l’a propulsé comme l’un des meilleurs auteurs du polar français.

[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : livredepoche.com ; librel.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © Archipel Ville Fouesnant.

Lire encore en Wallonie-Bruxelles…